2021年7月28日,天空飘着蒙蒙细雨,山东省滨州市惠民县的渤海革命老区机关旧址内,一尊象征着老渤海精神的铜像仿佛在向我们诉说着烽火年代的红色故事。惠民广播电视台原总编辑、惠风文化五老研究学会会长李向阳老师告诉我们,77年前,这里曾是渤海区党政机关驻扎之地,惠民一县曾接待安置军民10余万人,无数的抗战力量从这里聚集,军民的鱼水故事就从这里发生。

不屈不挠,沙窝战奇迹

“抗战期间,惠民县主要发生了三次战斗,沙窝战斗、夹河战斗和李茂村战斗,都是以当地村名命名的战斗,那场沙窝村的战斗,以少胜多,创造了平原突围战的奇迹!”李向阳老师激动地复原了那场发生在1940年正月初三夜里的战斗。

沙窝村是惠民县淄角镇的一个小村庄,当时,八路军东进抗日挺进纵队政治部除奸部长匡根山,率领700余人在沙窝村一带驻扎休整。晚11时许,沉睡的人们被激烈的枪声和叫喊声惊醒,匡部长很快得知,沙窝村方圆几里已被日军包围,他立即指挥当地县政府人员和伤员率先转移,不料在途中与日军接触,经过激烈的战斗,很快突出重围。敌人因不了解当地情况,不敢轻举妄动,伺机等待天亮再次出击。

“日本人奸诈阴险啊,他们不了解地况,不敢进来,就开始放毒气。”战士们闻到毒气,口吐黄水,头晕眼花,他们只能将涂满肥皂水的湿毛巾捂在口鼻处,继续坚持战斗。由于我军兵力与日军相差悬殊,加上武器装备不敌日军,我军伤亡惨重,渐渐处于劣势地位,不得不抓紧时间智取突围。第二天夜里,我军剩余的八路军战士趁着敌军休息之时,乔装打扮成了一支“日本巡逻队”,冷静的在敌人的火堆间穿梭而过,并成功走出了敌人的重重包围。

沙窝村一战,我军牺牲了28名八路军战士,以百抵千,成功突破了3000多敌人的包围,消灭了日伪军300多名,可谓以不屈不挠,机智勇猛的革命精神,创造了平原突围奇迹。

顾全大局,乡绅显义举

“不屈不挠,艰苦奋斗,顾全大局,无私奉献”的老渤海精神在抗战时期逐渐孕育,又在解放战争时期继续发扬、延续。”解放战争时期,渤海区作为山东省唯一个没有被国民党占领的地区,成为了华东战场重要的物资供应大后方。“渤海人民在当时,不管你是贫农富农还是地主乡绅,家里有啥就给啥,勒紧裤腰带,只为多给共产党的战士们一碗粮、一件衣。我们这里的淄角镇就有一位开明乡绅。”李老带领我们来到了机关旧址的“中共渤海区委员会”展厅—韩华令展室,他向我们讲述了只有淄角镇上的人才略知一二的开明乡绅韩华令的故事。之所以李老能挖掘到这个故事还是源于他的徒弟韩强。韩强又是谁呢?韩强是当地的乡贤,也是韩华令的曾孙。

韩华令,是惠民县淄角镇前韩庄人,据传,他是清皇王室后裔韩有庆第五世孙,祖上还做过御医、御厨等。他受其祖荫佑,几代兴业,至此,家拥有良田700余亩。承祖业,勤俭为本;善义举,德誉乡里,因此人称开明乡绅。

1940年冬,中共山东分局和115师指挥部决定打通冀鲁边区和清河区两区的联系,使两个根据地合成一片,期间经历了三次战斗,前两次战斗我军都顺利突围。1941年,八路军115师教导六旅政治部主任杨忠所率部队,在县城南第三堡乡南部夹河村一带进行第三次突围时遭日军重兵突然袭击,激战中,红军长征干部杨忠等一大批英烈的鲜血染红了淄角这方热土,并长眠于此地。“1944年10月,民国33年,我曾祖韩华令为了表示对革命烈士先辈的尊重,捐献了家东六亩(1亩折市亩为2.36亩)土地作为抗日烈士的墓地祠堂,又捐献了祖茔里的柏树102棵、良田240亩、房屋22间,以示对烈士的敬仰,这种顾全大局、大公无私的家国情怀真的值得我们后辈去学习。”韩强说,每次向自己的女儿说起祖上有这样一位先辈,就心生敬佩,十分自豪,他希望自己的女儿能够好好学习,像先祖一样为我们的国家多做贡献。

艰苦无私,军民一家亲

1947年春,国民党军重点进攻山东,华东局党政军后勤机关、医院、学校、伤病员等40余万军民有计划迁移渤海区黄河以北的10余县内,仅惠民一县就接待安置10余万人。其中,千年古镇淄角街及附近的前韩庄、后韩家、徐家、杨家等驻有数千名军民,并驻此长达3月有余。渤海人民艰苦奋斗,省吃俭用,供养了40万转移大军和转移群众,筹集粮食10.45亿,数千伤员担架和推车。“最后一碗米送去做军粮,最后一尺布送去做军装,最后一件老棉袄盖在担架上,最后一个亲骨肉送去上战场。”当地乡绅韩华令深明大义,倾囊相助,不仅拿出大批物资供应转移军民,还与陈毅司令员结下了深刻的军民友情。

1947年8月11日(农历六月二十五日),华东军区兼山东省军区司令员陈毅率领华东野战军指挥机关(于清河镇渡口)北渡黄河,进入山东惠民县境(《粟裕年谱》263页)暂居淄角镇南街韩风安家。8月28日(农历七月十三日),陈毅到淄角镇看望转移军民,上午9时许,突然有一架国民党飞机由西向东沿街低空侦察,并用机枪扫射。陈毅料定敌机必来轰炸,故立即组织驻军指战员进行防空、疏散。据说,当时陈毅与驻军及时转移至街西前韩庄韩氏家庙内躲避敌人追击。果不其然,当日下午3时许,敌机由东向西沿淄角街投下9枚炸弹。由于陈毅料事如神,做好了提前的准备,敌人的此次偷袭只造成了少数人的伤亡及几间房屋的损失。

陈毅司令员在南方打游击时,右胯曾被炸为粉碎性骨折。此时,旧伤复发,疼痛难忍。陈毅司令员听说韩华令的医术在当地小有名气,于是去拜访了韩华令,韩华令采用按摩、针灸、艾灸、贴膏药等祖传中医疗法为其治病,从而使病情大为好转。为此,陈毅司令员十分感激,赠予韩华令银质纪念章一枚,正面为“妙手回春”,背面为“宜友敬赠,纪念”,以示感谢。现在,这枚银质纪念章已由韩华令的曾孙韩强捐至渤海革命老区机关旧址进行展览,让更多人可以见证这段军民情深的佳话。

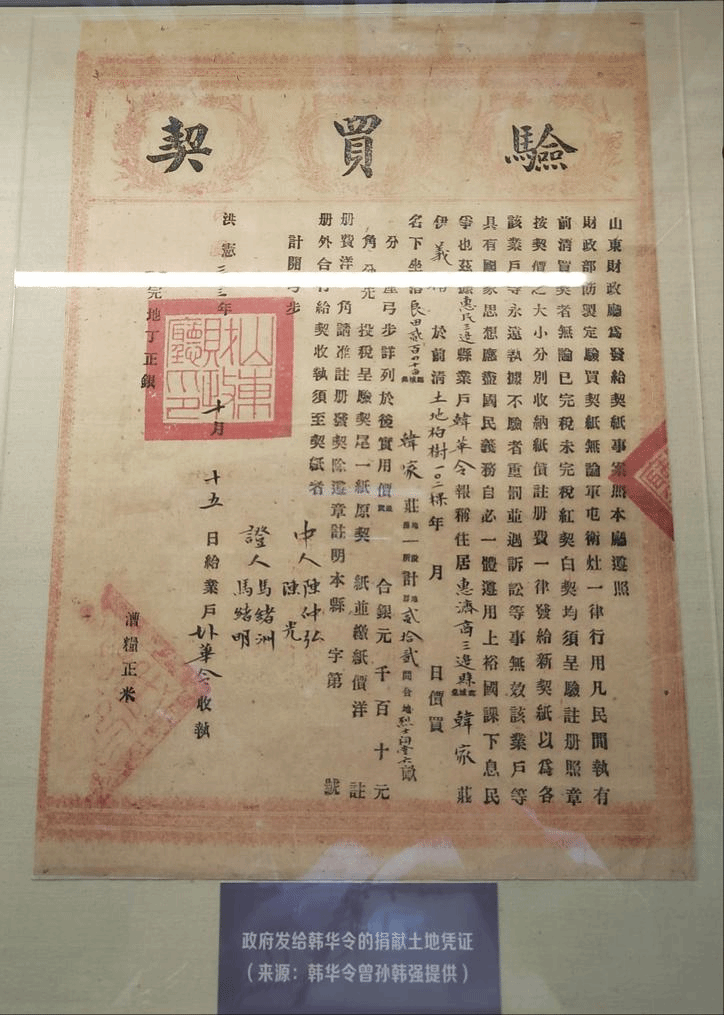

当陈毅司令员得知韩华令为当地开明乡绅,曾向政府义捐土地、拿出巨资和粮食供给转移军民,十分敬佩。他站在历史的高度,时值渤海区正在开展土地改革,根据当时党的有关政策,热情启发引导韩华令又将家中剩余的500多亩土地义捐给了政府。对此,韩华令十分感激陈毅司令员的教诲,两人无话不谈,结为谊友。接受采访时,韩华令的孙子韩文栋向记者展示了土地捐赠证明的图片,并表示因为特殊时期,祖上身份特殊,故一直未公开这件事。

由于陈毅司令员的启发教育和韩华令的开明、义举,土改时,当地政府依据有关政策将韩华令家划为中农。1950年,惠民县政府县长李曙光签批给韩家一定的良田和祖茔地,韩家后代将土地捐赠证明和纪念章保存至今。陈毅司令员避难韩家庙,韩华令妙手治伤病,军民鱼水情在当地被传为美谈。

不管是烈士杨忠、司令员陈毅,还是开明乡绅韩华令,无不体现出渤海区党政军民“不屈不挠、艰苦奋斗、顾全大局、无私奉献”的老渤海精神。在采访的最后,李向阳老师说:“渤海区人民为夺取革命战争胜利,迎接新中国的诞生,做出了不可磨灭的贡献,用鲜血和生命铸就了与井冈山精神、延安精神、西柏坡精神、沂蒙精神一脉相承的老渤海精神,应该让更多的人了解!值得发扬光大!”

战争的硝烟早已散去,如今的滨州,作为环渤海中心城市,已经在党的领导下,在实现中国梦的新的伟大征程中,逐渐成长为黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家级战略的叠加区,也是山东省省会城市经济圈中唯一一个滨海、有美丽沙滩、有出海港口的城市。在滨州发展的背后,我们看到了老渤海精神的传承与弘扬,“六问八策”,“加速成势的七富七强”,“1+10+N”等创新改革体系,破解了一些长期制约发展的瓶颈,使人民群众切实感受到了实实在在的幸福感、获得感和满足感。弘扬渤海革命传统,讲好滨州故事,成为了滨州地区富民兴滨的保证,“奋斗、和谐、超越”,成为了新滨州精神的核心。渤海革命老区军民用鲜血和生命铸就的老渤海精神,光芒四射,代代传承!它将永远激励着青年一代的我们,不忘初心、牢记使命,感恩党、听党话、跟党走,紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,向着中华民族伟大复兴目标奋勇前进。

学院官方微信公众号

学院官方微信公众号