文化传播学院简介

山东青年政治学院文化传播学院立足区域经济和社会发展,面向文化传播行业和文化创意产业,培养具备创意策划、文字应用、影像创作、有声传播、文化研究等能力的专业人才。现有两个国家级一流本科专业建设点—广播电视学、播音与主持艺术,省级一流本科专业建设点—汉语言文学,并于2023年度开设数字媒体艺术专业,共4个本科专业。

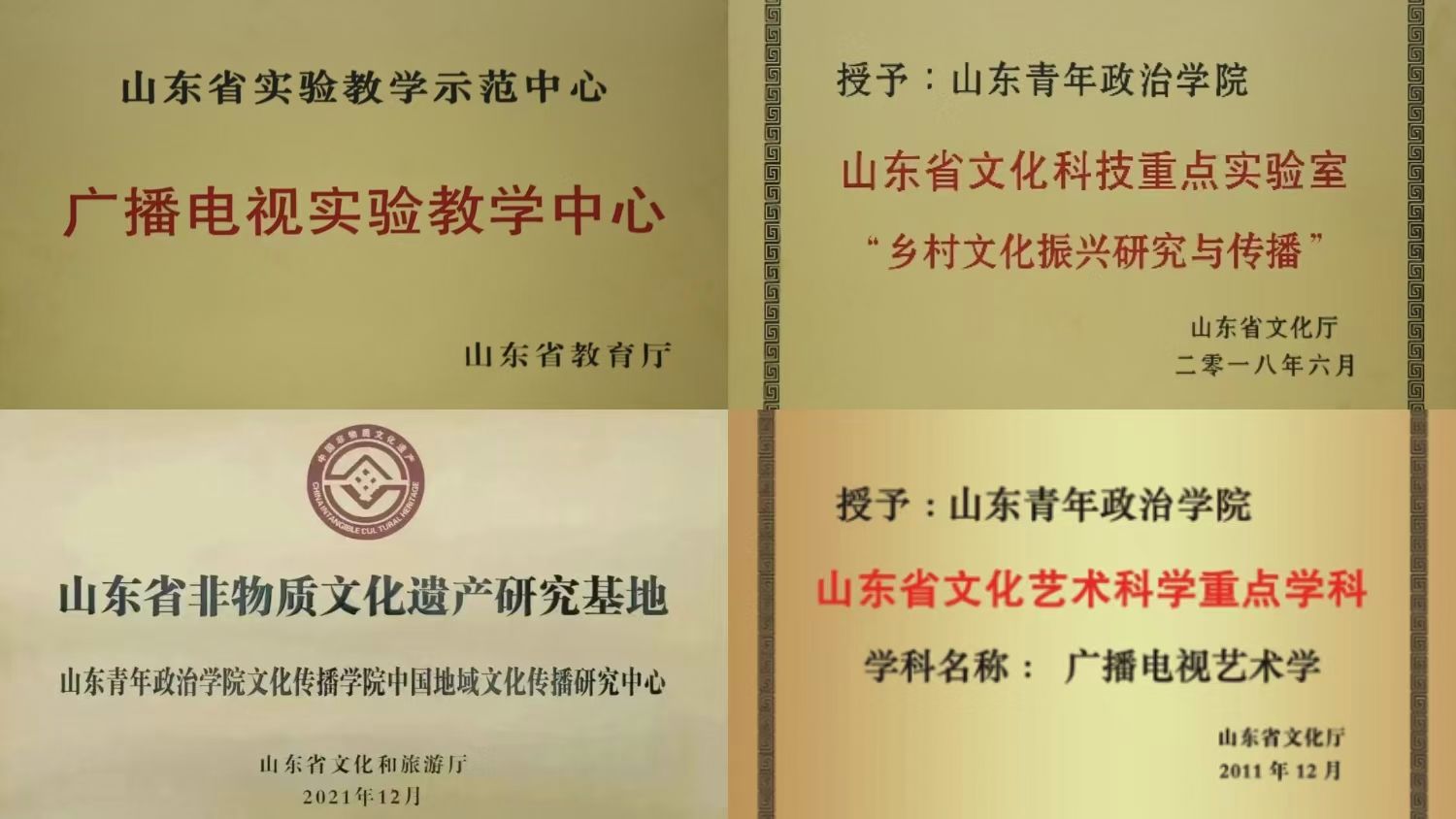

学院学科基础扎实,办学条件优越。建有10余门国家级、省级一流课程和课程思政示范课程,拥有山东省高水平应用型立项建设专业(群)、中国地域文化传播研究中心、山东省非物质文化遗产研究基地、省级文化传媒现代产业学院、省级广播电视实验教学示范中心、省文化艺术科学重点学科、省文化科技重点实验室、省高等学校文科实验室等教学科研平台。学院实验教学中心面积2600平方米,有各类实验室(实训室)26间。该院师资力量雄厚,研究成果丰硕。现有省级教学名师1人、山东省教育系统优秀共产党员1人、校级教学名师1人、校级青年教学能手5人,具备副高级以上职称或博士学位的教师占学院教师总数的60%。获得山东省高校“黄大年式”教师团队、省级优秀教学团队等荣誉称号,获得山东省文化创新奖1项,省级教学成果奖一等奖1项、二等奖1项,获批国家级科研项目5项、省级教学科研项目10余项。近三年来,获得山东省高校青年教师教学能力比赛、山东省高校教师教学创新大赛一、二、三等奖8项。

该院学生素质全面,专业能力突出。近三年来,学生广泛参与乡村文化调研、媒体宣传实践、国家节日影像志等高水平实践教学活动。在各级媒体上发表作品达600多件,获得包括“齐越朗诵节”在内的全国、全省50余个比赛高层级奖项。近年来共考取国内国外知名院校研究生200余名,毕业生深受用人单位好评。

学院专业设置

广播电视学

山东青年政治学院的广播电视学专业是我校第一批本科专业之一。2016年,广播电视学专业成为山东省高水平应用型立项建设专业群核心专业,开始聚焦地域文化传播研究与服务。2019年获批山东省一流本科建设专业,2020年创办创意传播与新媒体运营微专业,筹建文化传媒现代产业学院,明确了高水平应用复合型的专业发展方向。

2021年,山东青年政治学院广播电视学专业获批国家级一流本科专业建设点,是山东省内最早获批广播电视学国家级一流本科专业建设点的专业。我们是以培养创新型复合型文化传媒人才为己任的应用型本科专业。在走特色发展道路的过程中,还获批山东省广播电视艺术学重点学科专业、省级文化传媒产业学院重点专业、省级非物质文化遗产研究基地支撑专业。在校友会2025中国大学广播电视学专业排名(应用型)中,山东青年政治学院广播电视学专业(6★A++),综合排名最高,办学水平最高,雄踞首位。

广播电视学专业以鲜明的育人特色和显著的育人成效助力学院获批省级广播电视实验教学示范中心、省文化厅重点实验室、省高校文科重点实验室等高质量教科研平台。平台通过提供先进的实验器材和丰富的实验场所,为提高学生的融媒写作、影像传播和新媒体创意等三大专业核心能力培养提供有力保障。

广播电视学专业教师团队贯彻落实党的二十大精神,坚守马克思主义新闻观,是省级优秀教师团队、省级黄大年式教师团队,校级示范性基层教学组织。专业所在的党支部获“优秀基层党组织”“教工先锋号”称号。广播电视学专职教师中,博士教师占35%,高级职称教师占35%,双师型教师占45%,获批2门省级在线开放课程,3门省级一流本科课程,2门省级课程思政示范课。广播电视学专业培养的应用型人才在影视传媒圈、新闻媒体及政府机关等单位就业,获得广泛好评。本专业培养的学术型人才考入中国传媒大学、北京印刷学院、北京语言大学、中国青年政治学院、西北政法大学、南京师范大学、山东师范大学等高校。

播音与主持艺术

山东青年政治学院播音与主持艺术专业创办于2003年,2011年升级为本科专业,是首批中国高等教育学会播音主持艺术教育专业委员会理事单位。2019年获批为山东省首批一流本科专业建设点,2021年获批为国家级一流本科专业建设点,2022年专业支部获批为全国高校党建工作样板支部,2023年专业支部获批为山东省高校“双带头人”教师党支部书记工作室,2024年获批为山东省普通本科高校示范性基层教学组织建设单位、专业支部获得全国高校“双带头人”教师党支部书记工作室“强国行”专项行动。本专业先后支撑山东省文化艺术科学重点学科、山东省高水平应用型立项专业群、山东省语言文字推广基地、山东省广播电视实验教学示范中心、山东省文化科技重点实验室、山东省非物质文化遗产研究基地等顺利获批,连续多年成为山东省艺考播音主持类统考组织学校。在艾瑞深中国校友会网大学排行榜“戏剧与影视学类”专业排名中,2022年排名全国第3位,2023年和2024年均获得六星级应用型专业称号,排名全国第1位;在软科中国大学专业排名中,连续四年获得A类专业称号,均排名全国院校前列,正努力建设成为省内领先、国内一流的本科层次专业。

专业注重打造高素质师资队伍,现有专业教师14人,教授1人、副教授8人;博士8人。专业教师在教学科研等方面获得诸多标志性成果,展现出较强的教学实力:获得国家级一流本科课程1门、省级一流本科课程5门、省级课程思政示范课程1门、校级一流本科课程7门、校级课程思政示范课程6门;获得全国高校教师教学创新大赛二等奖,山东省高校教师教学创新大赛一等奖3项、二等奖及三等奖多项,山东省青年教师教学比赛二等奖,山东省第五届、第六届“超星杯”高校教师教学比赛三等奖,山东省第八届“超星杯”高校青年教师教学比赛二等奖,山东省第二届本科高校教师微课教学比赛二等奖等高质量教学比赛奖项20余项。

专业致力培养“人文素养底蕴厚,专业技能基础牢,岗位适应能力强”的口语传播人才,学生毕业渠道广泛,毕业生进入中央人民广播电台、湖南广播电视台等各级传统媒体以及新媒体公司、企事业单位、学校等工作;或活跃于配音行业、直播行业、语言培训、场馆讲解等领域,广受社会各界好评。尤其是考研成绩优异,已有百余名山青播音毕业生考入北京大学、中国传媒大学、华东师范大学、中央戏剧学院、上海戏剧学院、重庆大学、中国艺术研究院、利兹大学、诺丁汉大学等国内外知名高校的研究生,形成毕业生积极考研的良好风气,成为本专业的一大特色亮点。

汉语言文学

汉语言文学专业办学历史悠久,前身是创立于1987年的文秘专业,为山东省特色专业。2013年,文秘专业更名为汉语言文学专业。2016年,汉语言文学专业提出“文化传承与研究能力”与“文化创意与写作能力”两大核心能力,以培养应用型人才为专业定位,同年获批“山东省高水平应用型立项建设专业群专业”。2019年,汉语言文学专业获批“山东省一流本科建设专业”。本专业以立德树人为根本任务,致力于培养具有扎实的语言文字功底,较强的文化传承与创新能力、文化调研与策划能力以及高水平写作能力的应用型人才和青年领军人才。

专业聚集了一批毕业于省内外知名院校的高素质教师团队,其中教授4人,副教授11人,讲师7人,博士18人,硕士4人,正高职称、博士学位、海外留学背景者占比分别为18%、82%、9%。专业教师爱岗敬业、师德高尚,教学经验丰富,教学能力突出,主持或参与多项国家级、省部级科研项目,多人荣获“山东省中青年学术骨干”“山东省社会科学优秀成果奖”等荣誉称号。本专业教师学养深厚、实践经验丰富,依托文化传播学院的中国地域文化传播研究中心、乡村文化振兴研究与传播实验室、山东省非遗研究基地、文化数字化记录与传播文科实验室等教学科研平台,为本专业学生提供全方位、多层次的实践与科研指导。

汉语言文学专业作为承载千年文脉的传统学科,在培育学生具备扎实文学基础、深厚文化底蕴的同时,注重培养学生的创新思维与跨学科应用能力,确保每位毕业生都能成为具有较高人文素养与现代视野的复合型人才。本专业的主要就业领域为党政机关,中小学校,企事业单位,新媒体、文旅行业等,就业口径宽,竞争优势明显。汉语言文学专业历年考研率稳定保持在20%左右,2025届毕业生考研再创佳绩,上岸东北大学、贵州大学、石河子大学、南通大学、兰州交通大学、济南大学、鲁东大学、烟台大学、辽宁师范大学、浙江传媒学院、英国诺丁汉大学等多所国内外知名院校。

数字媒体艺术

数字媒体艺术专业获批于2023年4月,并于同年9月首次招生,是对国家大力发展数字文化产业的积极回应。本专业立足应用型办学定位,以能力培养为导向建构专业人才培养体系,依托文化传媒类山东省高水平应用型专业群和国家级一流本科建设专业等办学基础,凝练出数字艺术设计、数字影像创作、数字交互传播三大核心能力,深化产教融合、项目驱动实践教学,培养服务区域经济、契合行业需求、掌握前沿技艺,能够在文化创意产业、文化传媒行业与数字艺术领域从事创意、策划、设计、制作、传播、运营及数字演艺、非遗数字化等工作的高水平应用型数字媒体艺术人才。

专业坚持“价值塑造—知识传授—能力培养”三位一体育人理念,采取项目制、师生合同制、任务驱动式教学模式,通过教师工作室、学科竞赛、社会实践与社会服务等方式实现思政育人和实践能力的立体化培养与拓展。师资力量方面,拥有一支毕业于中国传媒大学、中国戏曲学院、山东艺术学院、山东工艺美术学院、山东师范大学、布里斯托大学、米兰新美术学院等国内外知名院校的教师团队,涵盖山东省黄大年式教师团队成员、山东省高校青创团队成员、双师型教师等。教师团队主持有教育部产学合作协同育人项目、山东省社会科学规划研究项目、山东省人文社科重大委托项目、山东省本科教学改革研究项目、山东省艺术科学重点课题等;指导学生在国际大学生微电影盛典、“米兰设计周”中国高校设计学科师生优秀作品展、“蓝桥杯”视觉艺术设计赛、中国大学生计算机设计大赛、山东省大学生艺术展演、山东省大学生新媒体科学艺术创意大赛、山东青年微电影大赛、山东省高校摄影大赛、山东高校美术与设计大赛等多个学科竞赛中获奖。

专业创设“青年创造”影像论坛、“万物映像”艺术展、“数影脉动”社会实践等多个专业品牌活动。聚焦红色文化、非遗文化、地域文化,探索AIGC与艺术创作的深度融合。近两年,本专业获批山东省本科高校人工智能赋能重点领域教学改革“111计划”项目立项;学生作品获10余项国家级A类学科竞赛奖,30余项省级学科竞赛奖;师生受邀参加全国生成式人工智能数字艺术大展、2025设计艺术博览会联合展览等多个艺术展。专业师生完成12部影视片、6项业务技能对外培训、8项线上线下讲座、7项文化创意商业服务。专业教师主创的网剧于优酷网独家播出;《山西建筑》期刊官方号、闪电新闻等媒体发布与报道专业师生调研陕西古建筑的影像成果;酉阳官方号发布省级社会实践示范团队师生创作的AIGC宣传片等。

属于文传的“个性签名”:“2412”省部级研究平台

山东省非遗研究基地、山东省语言文字推广基地2个研究基地,中国地域文化传播研究中心(与文化和旅游部民族民间文艺发展中心共建)、山东省广播电视实验教学示范中心、乡村文化振兴研究与传播实验室(山东省文化科技重点实验室)、文化数字化记录与传播实验室(山东省高校文科实验室)4个实验室,“乡村文化资源数据库”1个智慧化文化资源数据平台,以及文化传媒现代产业学院、数字媒体产业研究院2个省级平台。

学院官方微信公众号

学院官方微信公众号