为深入探寻隋唐大运河的历史脉络,感受古今运河文化的传承与发展,传承中华优秀传统文化。6月29日—7月2日,文化传播学院“洛脉薪传”实践团队前往洛阳隋唐大运河文化博物馆,开展暑期社会实践活动。

探寻运河遗迹,触摸千年文明

公元605年,隋炀帝下令开凿大运河,洛阳成为大运河的关键中心转运站。它串联起北至涿郡、南达余杭的水运网络,五大水系借由洛阳实现贯通交汇。作为漕运中枢,南北船舶在此停靠中转,粮食物资于此集散分发,让这条全长2700多公里的人工运河,成为隋唐南北交通大动脉,有力助推了中原与江南、北方文化交融,使洛阳成为当时世界瞩目的繁华都城之一。

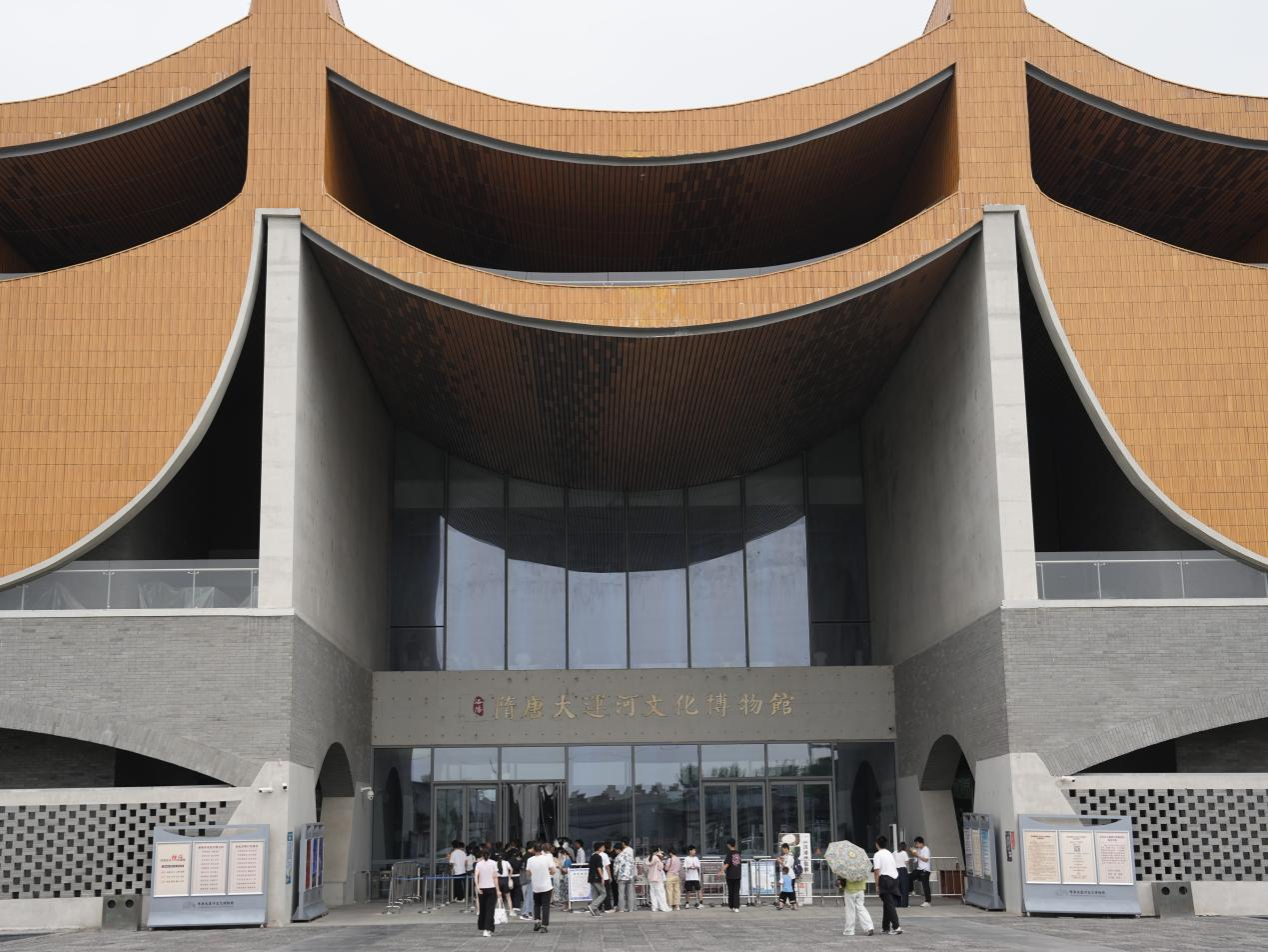

为铭记这一人类工程奇迹,洛阳在运河遗址旁修建了隋唐大运河文化博物馆,该馆以“运河源、隋唐韵、河洛魂”为设计理念,建筑面积达1.3万平方米,设有“天工开物·运河开凿”“通济天下·漕运繁华”“古今交响·文脉永续”等多个展区,为人们读懂运河历史、传承运河精神搭建了重要平台。

感悟古今交融,传承文化薪火

6月29日,“洛脉薪传”实践团队抵达博物馆。出发前,团队成员搜集了与隋唐大运河开凿背景、洛阳段河道变迁及与丝绸之路等相关联的史料,并撰写讲解脚本。博物馆广场“运河之波”主题景观中,不锈钢波浪雕塑与地面古运河河道分布图相映,象征运河千年流淌,团队成员在此拍摄记录,定格古今对话瞬间。

步入展馆,200余件(套)文物展现隋唐风华。汉代陶仓、隋代石质螭首、唐代三彩骆驼俑等,从漕运工具到市井器物,还原出“舟车辐辏,商旅云集”的盛世图景。“通济渠与洛阳城”展区内,多媒体互动沙盘演示大运河输送江南丝绸、粮食、茶叶至洛阳的场景,凸显着洛阳“天下之中”的交通枢纽与文化熔炉地位。展馆后半部分聚焦当代传承,从运河遗址考古影像、“大运河文化带”洛阳段保护成果,到非遗传承人演唱运河号子、年轻人用数字技术复原古桥模型……通过古今对话的展陈让观者理解保护传承利用大运河文化的意义。

接着,实践团队开展“运河故事我来讲”活动,团队成员结合专业知识为游客讲解文物历史,将感悟转化为传播动力。活动后,成员们总结整理内容,形成主题新闻稿和洛阳运河文化系列短视频,上传至社交媒体,助力公众直观了解隋唐大运河价值,推动其数字化传播与创新发展,彰显中华优秀传统文化魅力,激发公众参与文化遗产保护的热情。

赓续文化命脉,担当青年使命

“一部运河史,半部中华文明史。”通过此次实践活动,成员们不仅明晰了隋唐大运河在国家统一、经济发展、文化融合中的历史价值,更看到了当代人以创新方式激活文化遗产的生动实践。作为新时代青年,“洛脉薪传”实践团队将以此次活动为契机,用文字、影像、新媒体等多元形式传播运河文化,让千年运河的精神脉络在当代焕发新的生机,将青春力量融入文化强国建设,在传承中创新,在实践中成长,书写属于新时代的文化传承新篇章。

学院官方微信公众号

学院官方微信公众号