为深入挖掘地方非遗,助力传统艺术传承与发展,7月8日—7月10日,“鼓声未央·口耳相传”东平湖端鼓腔非遗实践团队走进东平县,开展端鼓腔非遗调研与传承实践活动。通过实地走访、技艺学习、宣传推广等方式,探寻端鼓腔这一古老艺术形式的独特魅力,用青春力量为非遗传承注入新活力。

端鼓腔,又称“端公腔”或“端供腔”,是东平县特有的民间戏曲艺术,起源于古代祭祀仪式,集说唱、舞蹈、器乐演奏于一体,其唱腔高亢激昂,唱词生动诙谐,具有极高的艺术价值和文化内涵,是当地民俗文化的“活化石”。但随着时代变迁,这一传统艺术面临着传承断层、受众减少等困境。

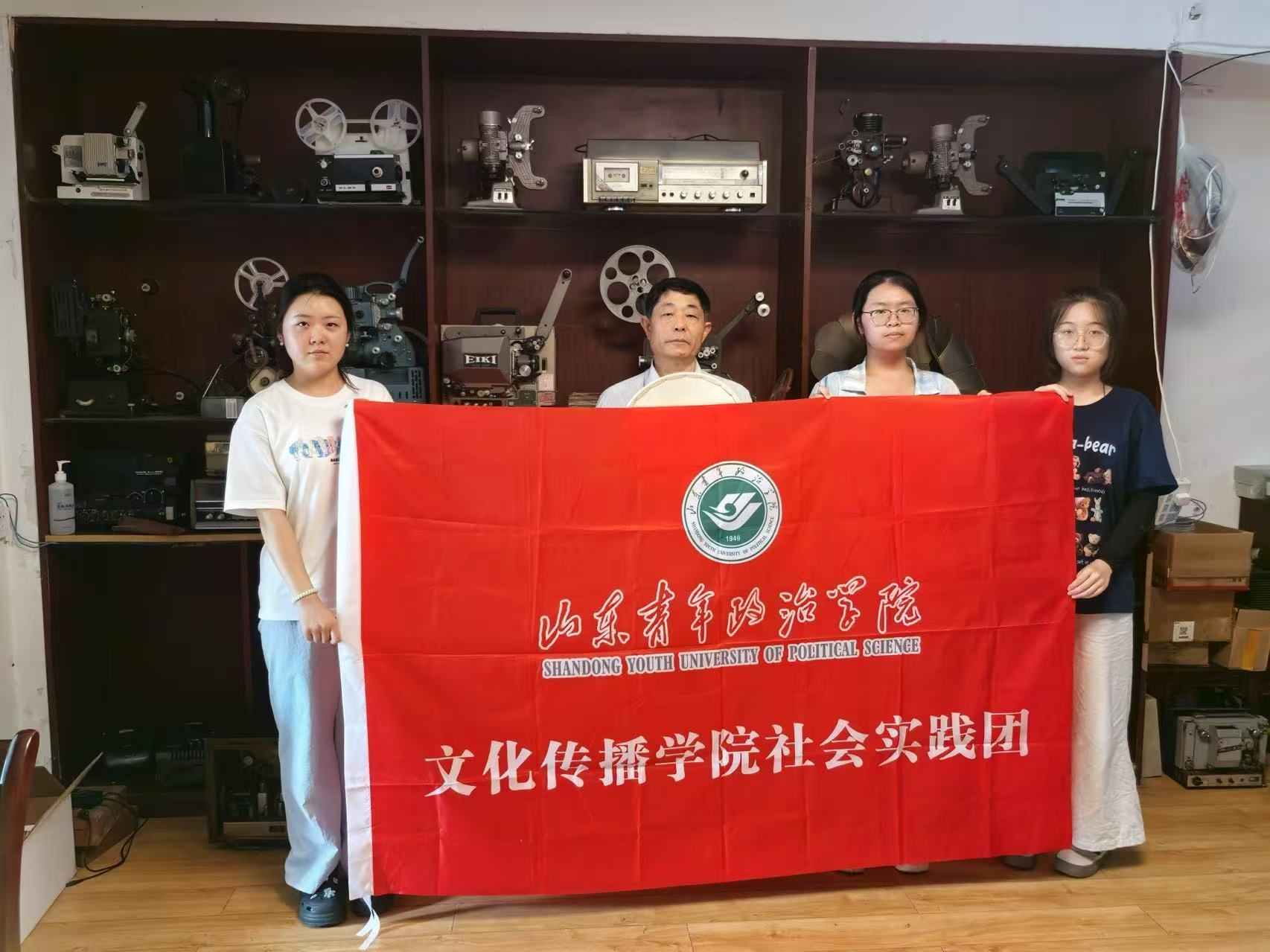

实践团队抵达当地后,第一站便拜访了端鼓腔国家级非遗传承人丁立新。在传承人工作室,丁立新向队员们详细讲述了端鼓腔的历史渊源、表演形式与文化价值,并现场展示了端鼓演奏和唱腔演唱。铿锵有力的鼓点、韵味十足的唱腔,瞬间将队员们带入了端鼓腔的奇妙世界。随后,队员们在传承人的指导下,亲身体验端鼓演奏技巧和简单唱段,感受传统艺术的独特魅力。尽管初次尝试略显生疏,但大家热情高涨,认真学习每一个动作和音符。

为全面了解端鼓腔的生存现状,团队成员分组深入东平县,通过实地调查、面对面访谈,与当地非遗传承人进行了交流。调查发现,端鼓腔传承人的年龄基数偏大,对端鼓腔有着深厚感情,对于经典唱段信手拈来,然而,年轻一代对这门艺术知之甚少,文化生存环境遭到了严重的破坏,保护状态令人担忧,民间文化传承遭受着前所未有的挑战。

针对这一现状,政府采取一系列措施,制定保护计划,使端鼓腔项目得到了长足的发展。团队深入调查实践,跟随当地相关负责人查询相关资料,了解端鼓腔的相关信息,近距离接触端鼓腔中所蕴含的精神内核。资料中,表演者一竹劈,一羊皮鼓,一举一动,一步一言,体现端鼓腔的精髓魅力,精彩纷呈。正如丁立新所表示:“端鼓腔表演作为地道的民间文化、非物质文化遗产,其核心是对中华优秀传统文化内涵的阐释与表达,举办有关端鼓腔的活动能够让更多的年轻人接触并热爱这项非遗,让更多不同年龄段的人听到端鼓腔,让世界听见端鼓腔。”

通过此次社会实践活动,团队成员在深刻领略端鼓腔艺术魅力的同时,增强了对非遗传承的责任感和使命感。非遗传承,青年有责。未来,实践团队的成员们将持续关注端鼓腔的发展,通过线上线下相结合的方式,扩大其影响力,让更多人了解、喜爱这一传统艺术,为非遗的传承与创新贡献青春力量,让古老的端鼓腔在新时代焕发出新的生机与活力。

学院官方微信公众号

学院官方微信公众号